电 话:

邮 箱:

黄河浩荡,文明不息。洛阳与兰州,两座根植于黄河沃土的历史名城,虽遥隔千里,却共铸华夏文明的璀璨星河。作为十三朝古都的洛阳,承载着河洛文化的厚重底蕴;兰州则以丝路重镇之姿,续写着西北艺术的雄浑篇章。建馆 20 多年来,洛阳美术馆始终秉持“立足河洛、传承创新、学术立馆、笃行致远”的宗旨,深耕文化传承与艺术创新,致力于搭建多元对话平台,推动地域艺术资源的交融共生。

巫卫东先生生于中原沃野,成于西北山川。中原文化的深邃内敛与西北风骨的苍劲豪迈,在其艺术血脉中交织激荡。作为兰州画院院长(兰州美术馆馆长),他以步履丈量丝路古道,于大漠孤烟、长河落日间捕捉天地气象,将自然造化与人文哲思凝练于笔墨。其作品既有石窟壁画的斑驳肌理,亦有高原生灵的蓬勃张力,粗粝的笔触与凝重的色彩间,既是对传统水墨的革新诠释,亦是对“笔墨当随时代”的深刻回应。这种“一人一品”的艺术探索,恰是新时代文艺工作者守正创新的生动注脚。

此次洛阳美术馆与兰州美术馆联合推出“古道放歌——巫卫东画展”,既是两地艺术机构深化合作的里程碑,亦是黄河文明与丝路精神跨越时空的共鸣。展览精选巫卫东先生近年力作一百五十余幅,涵盖丝路胜迹、西北民风、黄河意象等主题。观众可从中窥见黄河奔涌般的磅礴气韵,亦能感受艺术家以现代视角重构历史图景的古今对话,让敦煌飞天的飘逸与龙门石刻的庄重,在宣纸上碰撞出新的美学火花。

我们诚挚感谢兰州美术馆的倾力协作,更致敬巫卫东先生以赤子之心“携艺归乡”,为洛阳观众呈现这场融汇中原雅韵与西北风骨的艺术盛宴。愿此次展览成为两地文化互鉴的新起点,让黄河的奔涌与丝路的驼铃,激荡出新时代文艺创作的壮美和声,为坚定文化自信、赓续中华文脉注入澎湃活力。

父亲参加抗美援朝,回国后就来到了大西北。我四岁时随母亲和姐姐西迁与父亲团聚,在父亲工作单位的农场上了五年小学。

印象中老家院中的风景是高屋大树,有槐树和枣树,满是绿苔的院子经常显得有些泥泞。当初离开时让奶奶刻意挂在矮院门后的铁环是我最深刻的挂念,而奶奶的样子也只有在母亲的唠叨中,才清晰拼凑出那个常常坐在村口等孙子回来的瘦高小脚老太太。

上初中时头一次随母亲回趟老家,记得激动的老奶奶端着一笼屉的饺子在昏暗的厨房里颤抖着全倒在柴火灶台上,却还用勺子在锅里不停的搅拌着,当时几个孩孙们满心温暖地笑言奶奶老眼昏花,多年来也都当成乐事不断的被提起。当时对于奶奶来说,最兴奋开心的头等大事就是大孙子回来了。奶奶会一手剪纸绝活,闻名远近村镇,我自小就爱画画,想来是有祖孙传承的。

高中时每次放学路过俱乐部看到有画工在室外画电影海报,都会停下自行车痴迷地观看好半天,当时就在内心生出志气,决定长大后一定要当画家。数年后我从美术学院毕业参加工作,竟然在这家俱乐部干了五年,这也是我心底的温暖回忆。

绘画对我是永恒的初心和追求,工作最初的十几年一直画油画,也刻过版画,后来去多处研修学习,重点就改为水墨画了。到画院工作后,画画就成了职业,以前轻松的事变得不轻松了。

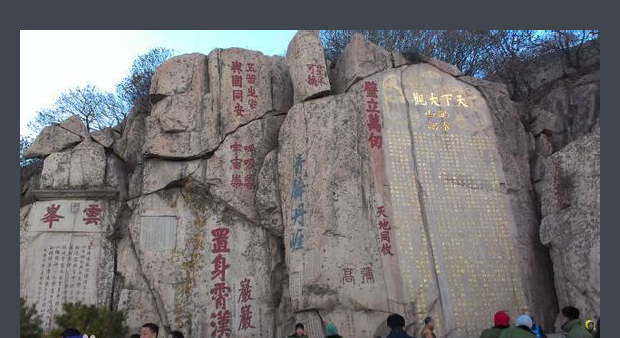

人是有归属感的,作为在西北工作生活久了的画家,丝路古道、大漠长河、雪域高原、雄关石窟成了心中的圣境,成了笔下的音符。

古道西风,西北有取之不竭的艺术源泉,是画家的天堂。当你感到画的不够好是因为与大地贴得不够近。行走远方,踏实大地,才能读懂壮美无边的大自然,画出心中理想饱满的好风景。

我喜欢写生,时刻通过笔端触摸自然和感受生活,无论画人物或山水,感觉就是一种精心寻找的过程,只是由于心情变化每次找到的东西有所不同。身居大西北总有些粗砺的硬度和顽强的韧性一直伴随着,并深入画面。面对今天的水墨画,大家都在求变,坚守“一人一品”,我觉得这个“品”就是内心深处对艺术的感悟和超越,是画家呈现给观众的“个人景观”。

我的画展“古道放歌”就是想借绘画过程中历练的音符曲调抒发我内心的艺术情感和笔墨情怀,谱写我钟情的艺术韵律和精神状态,颂扬质朴的丝路古道、高天厚土,唱出心中豪迈的“信天游”。

老家河南,我爱老家, 热爱老家的老师和亲人朋友。衷心感谢洛阳美术馆同仁的关心帮助和辛勤付出。

1967年生于河南滑县,1990年毕业于西北师范大学美术系油画专业。兰州画院院长,兰州市政协委员,国家一级美术师,硕士研究生导师。中国美术家协会会员,甘肃省美术家协会中国画艺委会主任,甘肃省美术家协会第四、五届副主席。

荣获甘肃省文化宣传四个一批人才,甘肃省中青年德艺双馨文艺工作者,甘肃省政府敦煌文艺奖,甘肃美术金驼奖金奖,兰州市领军人才,金城文化名家。中国画作品参加第十一、十二、十三、十四届全国美术作品展览。